□陈敬刚

“泰山虽云高,不如东海崂”,雄奇秀丽的崂山素有“海上名山第一”之美称。崂山以其山海奇观“神仙窟宅”蜚声海内外,历代帝王将相、达官贵人、文人雅士、著名僧道纷至沓来;或攀援游览,或炼丹求药,或诵诗作赋,或即兴题刻,或设馆授徒,或修真传教,足迹遍布诸名胜,崂山亦因之名声大振。

百余年前,旅居青岛的康有为自沙子口乘坐“金星号”轮船至崂山太清宫湾,游览了太清宫、龙潭瀑、上清宫、巨峰等名胜古迹,并赋诗《崂山》一首,镌刻于太清宫后的巨石上。诗中对崂山的山海奇观倍加赞赏,誉之为:“天上碧芙蓉,谁掷东海滨”,气势恢宏,立意新颖,把崂山寓意为天上的碧芙蓉;“青绿山水图,样本李将军”两句又把风光无限的崂山比作唐代以专攻山水画而著称的李思训的画卷。

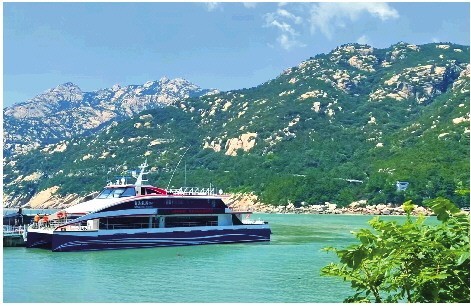

日前笔者从青岛奥帆中心码头乘坐游艇出发前往崂山太清码头,重温康有为当年的“海上崂山之旅”。一路劈波斩浪东行,右舷激浪排空,烟波浩渺,但见茫茫的大海与寥廓的苍穹。自左舷凭眺,却是一幅崂山秀美姿容的长卷:紫气霭霭的峰峦座座相连,如剑戟排列,披挂着如丝如絮的白云;云朵闪处,则是苍茫的林木,青翠欲滴,间或几丛野花,红白黄紫,有如珍珠玛瑙镶嵌于翡翠锦屏上。山根接近海面处,多为陡崖峭壁,如同斧劈,滔滔海浪在这里撞个粉碎,飞花碎玉般溅向半空。极目远眺:山与海之间由层层飞舞的波浪连接,恰似一条光彩四射的白玉项链,缠绕得崂山雍容华贵。

我心戚戚。崂山的海不像三潭印月似的水平如镜;这里的山也比不得五岳独尊那般峰峦雄伟。可崂山的仙气不在于单纯的山,“山不在高,因海而名”:如果不在海边,它不过是内陆一座普通的山而已。因海的滋养,崂山有了灵异之气。如果不在海边,它不过是内陆一座普通的山而已。反之,如果没有山的映衬,东海之滨亦不会誉满天下、闻名遐迩。“山无海不奇,海无山难观。”山海奇观交相辉映、相得益彰,诞生了大自然匠心独运、鬼斧神工的旷世之作。

温润的气候造就了崂山独特的云海景观:此时恰逢初春季节,崂山的云如轻柔的薄纱,随风荡漾于山峰之间,山似淡墨濡染,一派如诗如画的仙山景致。若是在盛夏,云渐浓,往往成团成片,翻滚如潮。此时登上巨峰极顶,云浪荡起层层波涛,形成一片浩瀚的海洋,将一座百里大山整个压在脚下,空山灵谷中涌满了滚滚白云,阵风吹过,云浪随之翻卷淹没,只留下崂顶,恰似一座大海中的孤岛。偶尔闪露出几座山尖,显得更加峥嵘险奇。山里的风向变幻莫测,若一阵急风掠过,云浪便顺谷而下,层层山峦也各显秀姿;倘若风自谷底向上吹来,道道云河急剧升腾,汇成茫茫云海,涌上峰顶,眼前就像遮上一道严严的帷幕,人也只闻其声,不见其貌。而到了秋高气爽之季,云的轮廓十分分明,片片白云奇形怪状,千姿百态,闪耀着银光,层层铺展开去,又是一片浩瀚的云海,云海却在天上。

在沈从文的笔下,青岛的海和云都是独一无二的:前面已是一片碧绿大海,海上船只驶过时在浅紫色天末留下那一缕淡烟。不仅是海,青岛的云更加不同凡响:云南的云变化最快;河北的云是一片黄;湖湘的云是一片灰;四川因高山将云分割又加浓……论色彩丰富,青岛海面上的云应当首屈一指。

遐想间船速骤然减缓,将我从浮想联翩的诗意幻境拉回现实:原来船只已临近此行的目的地——崂山太清码头。蓦然回首,不远处岸边山崖上镌刻的明代巡抚赵赞的手书“海上名山第一”几个气势磅礴、笔力苍劲的大字映入眼帘。

面对此情此景,低吟着顾炎武的《劳山歌》:“劳山拔地九千丈,崔嵬势压齐之东。下视大海出日月,上接元气包鸿濛。”恍然间醍醐灌顶般顿彻:往昔“不识崂山真面目,只缘未曾海上游”……

(本文作者为影视创作人,青岛市影视艺术家协会会员)