зҷҪеЎ”еӣӣеӯЈпҪңдёҺдёҖеә§еҹҺеёӮзҡ„ж—¶д»Ји®°еҝҶйҮҚйҖў

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-07-11 10:21:00 жқҘжәҗпјҡ зҷҪеЎ”еҜәеҶҚз”ҹи®ЎеҲ’

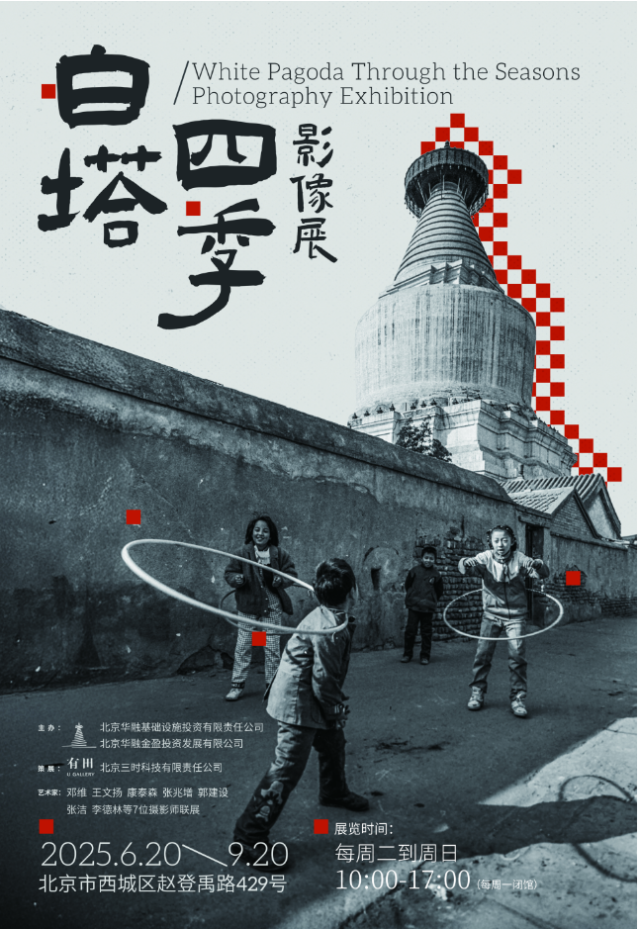

гҖҖгҖҖеҜјиҜӯпјҡгҖҠзҷҪеЎ”еӣӣеӯЈгҖӢж‘„еҪұеұ•пјҢжҳҜдёҖеңәе…ідәҺж—¶й—ҙгҖҒи®°еҝҶдёҺеҹҺеёӮиӮҢзҗҶзҡ„зәӘе®һеҪұеғҸе®һи·өгҖӮдёғдҪҚжӣҫдәІеҺҶж”№йқ©ејҖж”ҫеҲқжңҹзҡ„еҢ—дә¬ж‘„еҪұи®°иҖ…вҖ”вҖ”йӮ“з»ҙгҖҒзҺӢж–Үжү¬гҖҒеә·жі°жЈ®гҖҒеј е…ҶеўһгҖҒйғӯе»әи®ҫгҖҒеј жҙҒгҖҒжқҺеҫ·жһ—пјҢд»ҘеӣӣеҚҒдҪҷе№ҙж–°й—»зәӘе®һж‘„еҪұзҡ„ж•Ҹй”җи§Ҷи§’пјҢе…ұеҗҢе®ҢжҲҗдәҶиҝҷд»Ҫе…ідәҺзҷҪеЎ”еҜәзүҮеҢәзҡ„и§Ҷи§үжЎЈжЎҲгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖз»„и·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„и§Ҷи§үеҜ№и°Ҳ

гҖҖгҖҖвҖң90е№ҙд»Јзҡ„иҖҒејҸй“ң锅涮иӮүвҖқгҖҒвҖң2000е№ҙеҲқиғЎеҗҢеҸЈзҡ„ж‘Үж»ҡйқ’е№ҙвҖқгҖҒвҖң2024е№ҙе’–е•ЎйҰҶзҺ»з’ғзӘ—еҖ’еҪұдёӯзҡ„е№ҙиҪ»жёёе®ўвҖқпјҢеңЁгҖҠзҷҪеЎ”еӣӣеӯЈгҖӢж‘„еҪұеұ•дёӯпјҢж—¶й—ҙиў«жҠҳеҸ жҲҗдёҖдёӘдёӘжЈұй•ңиҲ¬зҡ„зһ¬й—ҙгҖӮдёғдҪҚж‘„еҪұи®°иҖ…пјҢд»ҘзәӘе®һж‘„еҪұзҡ„е…ӢеҲ¶дёҺж•Ҹж„ҹпјҢе®ҢжҲҗдәҶдёҖеңәдёҺж—§ж—ҘиҮӘе·ұзҡ„йҡ”з©әеҜ№иҜқгҖӮ

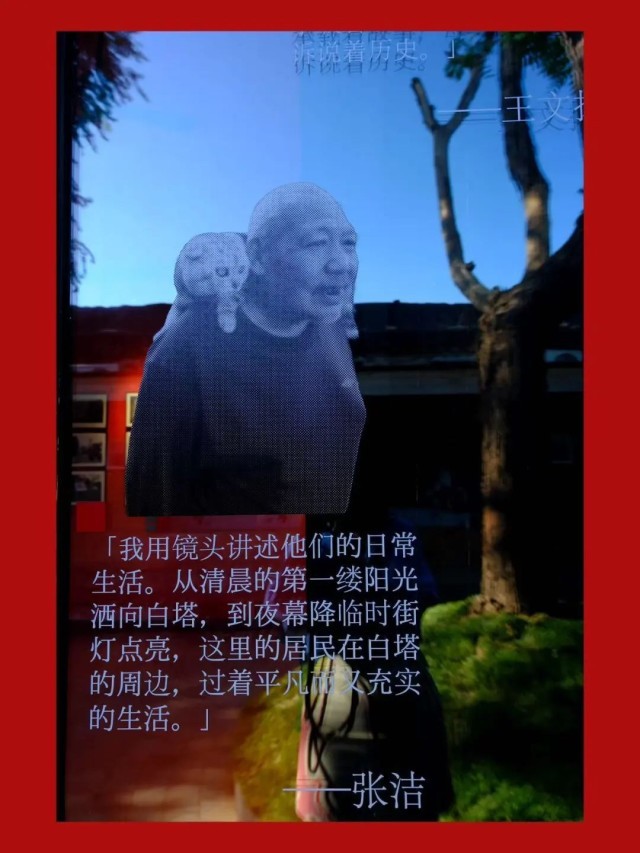

гҖҖгҖҖжқҘиҮӘгҖҠдёӯеӣҪзҹҘиҜҶдә§жқғжҠҘгҖӢзҡ„еҺҹж‘„еҪұйғЁдё»д»»зҺӢж–Үжү¬иҖҒеёҲпјҢд»Һ80е№ҙд»ЈејҖе§ӢпјҢе°ұеұ…дҪҸеңЁе°ұзҷҪеЎ”еҜәзүҮеҢәйҷ„иҝ‘гҖӮд»–и®ӨдёәпјҢзҷҪеЎ”еҜәжҳҜеҢ—дә¬иғЎеҗҢж–ҮеҢ–зҡ„зј©еҪұгҖӮвҖңеҪ“жё…жҷЁзҡ„第дёҖзј•йҳіе…үпјҢйҖҸиҝҮзҷҪеЎ”зҡ„жӘҗи§’пјҢзҷҪеЎ”еҜәз”ҹжҙ»дҫҝејҖе§ӢдәҶдёҖеӨ©зҡ„зғӯй—№гҖӮе°Ҹиҙ©зғӯжғ…еҗҶе–қгҖҒйЎҫе®ўи®Ёд»·иҝҳд»·пјҢж–°йІң蔬иҸңдёҠзҡ„йңІзҸ пјҢж—©зӮ№ж‘ҠдёҠеҚҮи…ҫзҡ„зғӯж°”пјҢдәӨз»ҮжҲҗиҝҷдёӘеҹҺеёӮжңҖз”ҹеҠЁзҡ„еӣҫжҷҜгҖӮвҖқжҳҘеӨҸз§ӢеҶ¬еҮ еҚҒе№ҙеҰӮдёҖж—ҘпјҢвҖңжҲ‘и§ҒиҜҒдәҶзҷҪеЎ”еҜәе‘Ёиҫ№зҡ„е·ЁеҸҳгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҪйҡҸж‘„еҪұеёҲзҡ„й•ңеӨҙпјҢжҲ‘们зңӢи§ҒзҷҪеЎ”еҜәзүҮеҢәеңЁдёҚеҗҢж—¶д»ЈдёӢжңүзқҖдёҚеҗҢзҡ„йЈҺиІҢгҖӮд»Һз ҙж—§зҡ„иғЎеҗҢеҲ°ж•ҙжҙҒзҡ„иЎ—е··пјҢд»ҺжқӮд№ұзҡ„з”өзәҝеҲ°жңүеәҸзҡ„еёӮе®№пјҢзҷҪеЎ”иЎ—еҢәеңЁдҝқжҠӨдёҺжӣҙж–°дёӯз„•еҸ‘зқҖж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖе®«й—ЁеҸЈдёңиҘҝеІ”иғЎеҗҢпјҢеҰӮд»Ҡе·ІжҳҜвҖңжңҖзҫҺиЎ—е··вҖқпјҢзәўеўҷзҷҪеЎ”дёӢпјҢжҳҜеҢ—дә¬иҖҒеҹҺдҝқжҠӨдёҺиЎ—еҢәжІ»зҗҶзҡ„иҢғжң¬гҖӮ

гҖҖгҖҖпјҲгҖҠз»ҸжөҺж—ҘжҠҘгҖӢеҺҹж‘„еҪұйғЁдё»д»»гҖҒдёӯеӣҪж‘„еҪұ家еҚҸдјҡеҺҹеүҜдё»еёӯйӮ“з»ҙж‘„пјү

гҖҖгҖҖдёҖйғЁе…¬ж°‘и§Ҷи§’дёӢзҡ„еҹҺеёӮеҝ—

гҖҖгҖҖдёғдҪҚж‘„еҪұеёҲдёҘж јйҒөеҫӘзәӘе®һж‘„еҪұзҡ„дјҰзҗҶеҮҶеҲҷвҖ”вҖ”ж— ж‘ҶеёғгҖҒж— еғҸзҙ дҪҚ移пјҢиҝҷдәӣеҪұеғҸжӢ’з»қвҖңиЎЁжј”вҖқгҖӮжІЎжңүеҲ»ж„Ҹе®үжҺ’зҡ„жҖҖж—§еңәжҷҜпјҢжІЎжңүж•°еӯ—жҠҖжңҜжӢјжҺҘзҡ„ж—¶з©әе№»иұЎгҖӮжҜҸдёҖеё§йғҪжҳҜж‘„еҪұиҖ…д»Ҙи„ҡжӯҘдёҲйҮҸгҖҒд»ҘиҖҗеҝғзӯүеҫ…зҡ„вҖңеҒ¶з„¶дёӯзҡ„еҝ…然вҖқвҖ”вҖ”еӨҸж—ҘиғЎеҗҢйҮҢжү“зҜ®зҗғзҡ„з”·еӯ©пјҢе’ҢеҶ¬ж—ҘйЈһжӘҗиҖҢиҝҮзҡ„зҢ«пјҢеҗҢж ·иҜҡе®һгҖӮжӯЈеҰӮзӯ–еұ•дәәжүҖиЁҖпјҡвҖңиҝҷжҳҜж—¶з©әеқҗж Үзҡ„зңҹе®һеҲҮзүҮпјҢжҳҜиғ¶зүҮдёҺж•°з Ғж—¶д»Је…ұеҗҢи®ӨиҜҒзҡ„вҖҳи®°еҝҶе…¬иҜҒеӨ„вҖҷгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷдәӣеҪұеғҸж—ўжҳҜеҜ№иҒҢдёҡеҲқеҝғзҡ„еӣһжәҜпјҢдәҰжһ„жҲҗдёҖз»„е…¬ж°‘и§Ҷи§’зҡ„еҹҺеёӮеҝ—гҖӮеҪ“еӣӣеӯЈйҖҸиҝҮзҷҪеЎ”зҡ„иҪ®е»“пјҢжҠ•е°„дәҺиЎ—й“әгҖҒйҷўеўҷе’ҢиЎҢдәәзҡ„еҖ’еҪұж—¶пјҢжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„дёҚд»…жҳҜең°зҗҶж„Ҹд№үдёҠзҡ„иҘҝеҹҺпјҢжӣҙжҳҜдёӨдёӘж—¶д»ЈйӣҶдҪ“и®°еҝҶзҡ„еҸ еҚ°гҖӮзҷҪеЎ”еҜәзҡ„еҸҳдёҺдёҚеҸҳпјҢжҲҗдёәеҹҺеёӮжӣҙж–°зҡ„з”ҹеҠЁжіЁи„ҡпјӣиҝҷдәӣз…§зүҮдёҚд»…жҳҜдёҖдёӘиЎ—еҢәзҡ„и§Ҷи§үеӯҳжЎЈпјҢжӣҙжҳҜдёҖз»„еңЁж—¶й—ҙй•ҝе»ҠйҮҢеӨҡйҮҚжӣқе…үзҡ„дәәж–ҮиҜ—зҜҮгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖеңәеҸҳдёҺдёҚеҸҳзҡ„е…ұз”ҹе“ІеӯҰ

гҖҖгҖҖйқ’з –зҒ°з“Ұй—ҙй•ҝеҮәдәҶи®ёеӨҡе’–е•Ўеә—дёҺе°Ҹй…’йҰҶпјҢеүҜйЈҹеә—д№ҹж‘Үиә«дёҖеҸҳгҖӮиҖҢиҖҒиЎ—еқҠйҖ’жқҘзҡ„йӮЈдёҖзў—зӮёй…ұйқўпјҢзғӯж°”дҫқж—§гҖӮеұ•и§Ҳзү№ж„Ҹе°Ҷж–°ж—§еҪұеғҸ并зҪ®еңЁйҷўдёӯе’Ңе®ӨеҶ…пјҢ90е№ҙд»Јзҡ„ж°ёд№…иҮӘиЎҢиҪҰпјҢ2024е№ҙзҡ„е…ұдә«еҚ•иҪҰе’ҢеӨ–еҚ–йӘ‘жүӢгҖӮеҗҢдёҖжқЎиғЎеҗҢпјҢеҗҢдёҖйқўз –еўҷпјҢзҷҪеЎ”иЎ—еҢәеңЁеҸҳдёҺдёҚеҸҳдёӯпјҢжј”з»ҺзқҖе…ұз”ҹд№ӢдёӢдәӨй”ҷзҡ„дәәж–Үеә•иүІгҖӮ

гҖҖгҖҖи§Ӯеұ•иҖ…иҜҙпјҡжҲ‘们еңЁз…§зүҮйҮҢзңӢи§Ғз”ҹжҙ»зҡ„зңҹиІҢ

гҖҖгҖҖејҖ幕еҪ“ж—ҘпјҢжңүдёҖдҪҚжқҘи§Ӯеұ•зҡ„ж‘„еҪұзҲұеҘҪиҖ…йҷҲиҖҒеёҲпјҢжҢҮзқҖз…§зүҮйҮҢзҡ„дҫ§еҪұпјҡвҖңиҝҷжҳҜйӮЈдҪҚеӨ§е§җпјҢжҲ‘д№ӢеүҚд№ҹжӢҚиҝҮеҘ№пјӣиҝҷдёӘйҒӣзҢ«зҡ„еӨ§зҲ·пјҢд»ҘеүҚе…»йёҹгҖӮд»–иЎЁзӨәпјҢеҜ№жӢҚзҷҪеЎ”еҜәжғ…жңүзӢ¬й’ҹпјҢзҷҪеЎ”еҜәе’Ңе“ӘдёӘиғЎеҗҢйғҪдёҚдёҖж ·пјҢиҝҷйҮҢеӨӘеҮәзүҮдәҶпјҢеӨӘжңүз”ҹжҙ»дәҶгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеұ•и§ҲдҝЎжҒҜ

гҖҖгҖҖ ең°еқҖпјҡиөөзҷ»зҰ№и·Ҝ429еҸ·

гҖҖгҖҖ еұ•жңҹпјҡ2025е№ҙ6жңҲ20ж—ҘиҮі2025е№ҙ9жңҲ20ж—Ҙ

гҖҖгҖҖ ж—¶й—ҙпјҡ10:00-17:00пјҲе‘ЁдёҖй—ӯйҰҶпјү

гҖҖгҖҖ й—ЁзҘЁпјҡе…Қиҙ№еҸӮи§Ӯ

гҖҖгҖҖз»“иҜӯпјҡ

гҖҖгҖҖеҪ“еҹҺеёӮжӣҙж–°зҡ„жҺЁеңҹжңәдёҺи®°еҝҶдҝқеӯҳиҖ…еҗҢж—¶дҪңдёҡж—¶пјҢгҖҠзҷҪеЎ”еӣӣеӯЈгҖӢжҸҗдҫӣдәҶдёҖз§Қжё©жҹ”зҡ„и§ЈеҶіж–№жЎҲпјҡдёҚеҝ…йқһжӯӨеҚіеҪјпјҢжүҖжңүж—¶д»ЈйғҪеҸҜд»ҘеңЁй•ңеӨҙйҮҢзӣёйҖўгҖӮжқҘиҝҷйҮҢпјҢеҸ–иө°еұһдәҺдҪ зҡ„йӮЈдёҖеё§ж—¶е…үвҖ”вҖ”жҲ–и®ёе°ұеңЁжҹҗеј з…§зүҮзҡ„и§’иҗҪпјҢи—ҸзқҖдҪ иҝҳжңӘи§Јй”Ғзҡ„ж–°ж•…дәӢгҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·